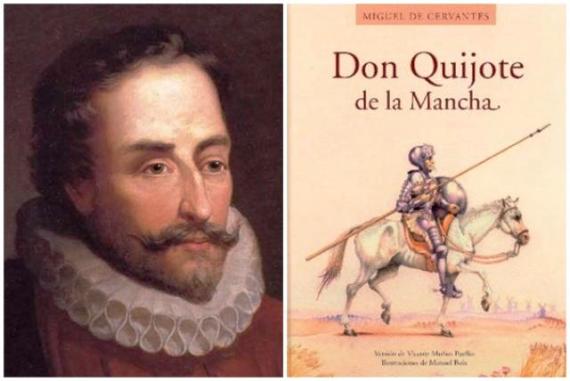

Madrid.- Decíamos ayer… que los restos de don Miguel de Cervantes Saavedra —ya revueltos con los huesos de un tal Alonso Quijano llamado el Bueno y de paso, ambos entrelazados con alguna tibia, cadera o fémur de doña Catalina de Salazar, mujer del escritor— consta que están desde hace ya décadas entre las últimas líneas del primer párrafo de una novela también inmortal titulada Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, allí donde una panda de soñadores en tinta rebuscan entre los laberintos de una selva americana el sitio ideal para fundar un pueblo que ha de llamarse Macondo, como capital de lo que Carlos Fuentes bautizó como la geografía de la novela, allí donde confluyen los campos de Montiel con los llanos en llamas de Juan Rulfo, las calles en azul sinfonía de Julio Cortázar, los amores contrariados que viven los personajes de Adolfo Bioy Casares, un chopo de agua y quién sabe qué tantos versos más de Octavio Paz y todo lo visto y no visto por un poeta ciego, llamado simplemente Borges, habitante de la inmensa biblioteca donde yacen los sueños como huesos de todos los lectores que no precisan la microscópica disección de su ADN para reconocerse habitantes de La Mancha.

Dicho lo anterior, y en abono al inmenso esfuerzo económico y tecnológico que han invertido los especialistas que se han desvelado durante los pasados meses en las entrañas del madrileño templo de San Sebastián, en el antiguo convento de las Trinitarias, celebro que todas sus pruebas parecen avalar que —efectivamente— el amasijo de polvo enamorado que encontraron en una caja vetusta marcada con las iniciales M.C. son de Miguel Cervantes y de su esposa. Sin embargo, me pregunto qué tanto tiempo ha de pasar para que alguien se atreva a escribir en tinta los varios laberintos que se encierran en el último sueño de ese escritor inmortal.

Qué tanto tiempo ha de pasar para que alguien se atreva a escribir en tinta los varios laberintos que se encierran en el último sueño de ese escritor inmortal

En el Archivo General de Indias de Sevilla reposa intacta una carta autógrafa de Cervantes donde pide el apoyo de quién sabe cuantos duques y señores de alcurnia para que lo nombren gobernador del Soconusco, en el ahora estado de Chiapas, México. Quizá uno de los últimos sueños del escritor universal consistía en una serena neblina apacible, en medio de selvas de café y abundancia de colores, lo suficientemente lejos de Alcalá de Henares como para imaginar nuevas andanzas de su desfacedor de entuertos y su fiel escudero, aliviados los tres de deudas por impuestos, cárceles injustas, batallas insalvables y todo el ruido del mundo. Llama la atención que en dicha carta, Cervantes se ostenta como autor de Los trabajos de Persiles y Segismunda, sin considerar que la obra que podría presumir para pedir cualquier hueso debería ser precisamente su Quijote y uno piensa entonces que, así como Colón murió creyendo haber llegado a las Indias Orientales, el padre de la novela moderna soñaba con merecimientos sin ponderar debidamente la inmensa grandeza de la genial historia jamás contada.

Poco antes de morir, el propio Alonso Quijano aprovecha la lucidez inexplicable que suele acompañar a las lentas agonías para arrepentirse de su andanzas y recuperar las supuestas cuadrículas de la razón, a ojos de los testigos que ya lo velan en vida. Entre los presentes se encuentra el fiel Sancho Panza que, al escuchar que su señor caballero reniega precisamente de la maravillosa sinrazón que guió por lo menos dos tomos de sus aventuras compartidas, no duda en intentar devolverlo a la locura, convencerlo de que se levante de esa cama que ya parece mortaja y se vuelvan a lanzar ambos a la conquista de todas las historias imposibles, más allá de La Mancha y de la mancha tipográfica. Antes de escribir la discreta y dolorosa línea donde muere el que fuera Don Quijote, Cervantes informa que Alonso Quijano cae en un profundo sueño, antesala de su muerte, al tiempo en que Sancho sale de la habitación decepcionado por lo que parece la irrecuperable oportunidad de seguir en la legua.

Tengo para mí que en los folios originales del manuscrito, así como en la primera y posteriores ediciones de la obra (incluida la de Pierre Ménard) faltan los párrafos donde se narra que —efectivamente— el hombre a punto de morir decide volver a encarnarse como Caballero de la Triste Figura y al amparo de la madrugada, una vez más sin que se den cuenta ni la cocinera ni la moza, ni el cura ni el barbero, sale montado en Rocinante a la continuación ya sin tiempo de sus aventuras. No habiendo encontrado a Sancho (quien, quizá, se fue a los montes a llorar la tristeza de que al final siempre parecen imperar las razones por encima de las locuras), Don Quijote de la Mancha se dirige ya no a la imprenta de Zaragoza donde se sabe en tinta ni a las playas de Barcelona donde conoció la derrota, sino al sur de la piel de toro, más allá de Sevilla y de su cárcel, hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda y buscar la manera de hacerse a la mar.

Vivir en medio de selvas de café, lo suficientemente lejos de Alcalá de Henares como para imaginar nuevas andanzas de su fiel escudero

Para abreviar, diré que en ese sueño que hila nuevas utopías, el sinpar caballero andante vuelve a encontrarse con Sancho en las faldas de un cerro cercano a Perote no lejos del puerto de la Vera Cruz en la Nueva España y ambos, terminan conquistando el Soconusco y campeando las calles de una villa en medio de cerros de ranas llamada Cuévano en los libros y Guanajuato, según los naturales. Allí, ambos celebran a carcajadas las ocurrencias de un demente que les cuenta todos los posibles beneficios que podría brindarle a la humanidad una máquina capaz de enviar la voz a miles de kilómetros de distancia, procurando conversaciones trasatlánticas al instante o la máquina capaz de congelar imágenes recién vistas en papeles que reproducen fielmente los colores de la realidad o el cacharro capaz de verificar que los huesos de un difunto o las melenas de una momia de Guanajuato bastan para dilucidar con precisión inobjetable el nombre, apellidos, biografía, obras y deudas de la calavera en cuestión y así, ambos envueltos en una carcajada de incredulidad infinita de pronto provocan que Alonso Quijano llamado el Bueno se despierte de su último sueño en una cama ya casi caja donde no han transcurrido más que pocos minutos para que el arrepentido de su propia locura exhale el último suspiro de su vida.

Conste entonces que el último sueño del otrora caballero andante ha de heredarse por los siglos de los siglos como anhelo generalizable de que no hay palabra que merezca callarse, que quien calla en realidad otorga y que toda imbecilidad de quienes se creen poderosos sin vergüenza alguna ha de decantarse en el infierno que merecen en vida. Conste entonces que celebro que el hallazgo de los huesos de un tal Miguel de Cervantes quizá pruebe microscópicamente que fue escritor no más que soñado por un caballero andante al filo de su propia muerte y que la revelación en pleno siglo XXI de sus huesos quizá permita que hoy mismo nazca el nuevo lector que ha de darle continuidad a los tiempos por venir que le quedan a su armadura intacta, el yelmo de Mambrino, la adarga antigua, lanza en ristre, rocín flaco, galgo corredor y por lo menos, un amigo incondicional. Conste entonces que habrá ahora un nuevo motivo de peregrinación al corazón de Madrid (aunque los devotos ya solíamos terminar más de una juerga a las puertas de San Sebastián, sabiendo sin pruebas electrónicas que allí duerme Cervantes desde que lo llevaron en andas desde su casa, vestido de fraile y soñando novelas que ya nadie podrá leer) y que conste que así también seguiremos leyendo toda posible ocurrencia de la gran literatura hispanoamericana por venir, sabiendo ya a ciencia cierta que miles de lectores y los pocos autores que se creen de veras escritores sólo han de rendirle cuentas al comprobado Príncipe de los Ingenios: el escritor que yace como un montón de piedras, abrazado de los huesos de quien fuera su mujer, en el último sueño que, en realidad, no merece que lo perturben con tanto ruido.

JORGE F. HERNÁNDEZ