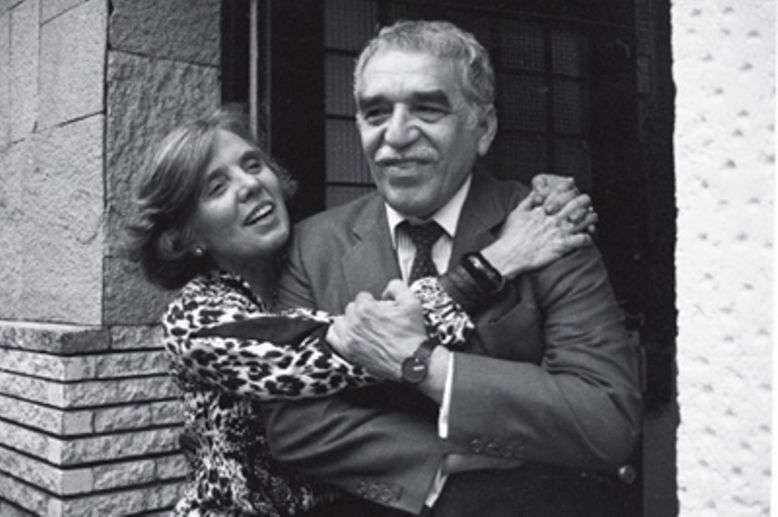

*Con la elegancia y el buen tino que caracterizan sus entrevistas, Elena Poniatowska devela en estas líneas las circunstancias que rodearon la creación de una de las obras capitales de las letras latinoamericanas.

Elena Poniatowska/Universidad de México

20 de octubre de 2017.- Pocos acontecimientos han sido tan importantes dentro de la literatura universal como la aparición de Cien años de soledad un 5 de junio de 1967. La novela no sólo hipnotizó a nuestro continente sino al mundo entero. Sin exagerar, nadie ha hecho tanto por Colombia ni por la literatura de América Latina como Gabriel García Márquez. Claro, tuvimos a los grandes próceres (palabra que siempre me ha intrigado) pero ninguno nos sacó del agua, ninguno nos levantó, ninguno nos hizo sonreír, ninguno nos hizo crecer alas como lo hizo Remedios, la bella, al irse volando por los aires o Aureliano Buendía al forjar sus pescaditos de oro.

Hoy, a cincuenta años de la primera edición de Cien años de soledad, recuerdo la entrevista que me concedió en el hotel Camino Real, donde se hospedó en ese primer regreso a México.

Mira Elena, llegué a México con veinte dólares y salí de aquí con Cien años de soledad.

¿Por eso quieres tanto a México?

Aquí hice a todos mis amigos. ¿Sabes quién fue el primer mexicano al que conocí? Juan García Ponce, un día entró a la oficina de Prensa Latina en Nueva York. Él tenía entonces beca de la Guggenheim o de la Rockefeller y yo estaba encargado de Prensa Latina. ¿Viste la camisa que traigo? ¿Viste qué camisa? ¡Es de seda!

Lo primero que hace García Márquez al llegar a México es alquilar un coche, recorrer las calles familiares y, volante en mano, convertirse en coronel ahora sí acompañado por un público enfebrecido; las mujeres le avientan besos, los hombres lo saludan con una sonrisa.

Esto de encontrar el coche esperándome en el aeropuerto me da la sensación de no haberme ido nunca.

¿Quisieras no haberte ido nunca?

Mira, tan no quisiera haberme ido que ya compré casa en Cuernavaca. La casa no vale nada, pero tengo mil cien metros de jardín y Mercedes, Rodrigo, Gonzalo y yo vendremos el año que entra. ¡Hubieras visto cuando en la notaría firmamos la escritura de la casa! Salieron de su despacho todos los empleados con su ejemplar de Cien años de soledad. Ya soy capitalista, tengo una posesión cerca de los Rojo, Vicente, mi queridísimo Vicente, por el rumbo de Las Quintas. Sabes, anoche andábamos de pachanga con Luis Alcoriza y todos esos y de pronto me vino así como un golpe de nostalgia. Estoy por regresar a Colombia, no quiero que hablemos de todas las vainas que siempre les cuento a los periodistas. Como te decía, anoche con Luis Alcoriza, eran las tres de la madrugada y se me vino encima toda esa época de los sesenta en México y le dije a Luis y a los otros: “Bueno, ahora se friegan porque voy a hacer un recorrido que tengo que hacer”. Tomé mi coche y me los llevé a todos a la calle de La Loma número 19, en San Ángel Inn, detrás del Canal 8, donde escribí Cien años de soledad. ¡Está igualita! Se me revolvieron las tripas a las tres de la madrugada y empecé a mostrarles el barrio, la miscelánea, la carnicería, la lechería. ¿Tú sabes que cuando yo terminé de escribir Cien años de soledad Mercedes le debía al carnicero cinco mil pesos?

¿Y cómo le dio un crédito tan grande?

Porque él sabía que yo estaba escribiendo un libro y que, cuando lo terminara, Mercedes le pagaría. Lo mismo al dueño de la casa: le debíamos ocho meses de renta. Cuando apenas le debíamos tres meses, Mercedes llamó al propietario: “Mire, no le vamos a pagar estos tres meses ni los próximos seis”. Primero ella me preguntó: “¿Cuándo crees que termines?”. Y yo le contesté que aproximadamente en cinco meses más. Para mayor seguridad ella puso un mes de más y entonces el propietario le dijo: “Si usted me da su palabra de que es así, muy bien, la espero hasta septiembre”. En septiembre fuimos y le pagamos. Más tarde, cuando salió Cien años de soledad, el propietario lo leyó, me llamó para decirme que ahora comprendía por qué yo lo había hecho esperar y que le agradaba muchísimo haberme podido ayudar. En ese barrio me fiaron todo, hasta los cigarrillos, el azúcar, absolutamente todo.

Un halo rodeó Cien años de soledad. Cuando terminé el libro fuimos a ponerlo al correo para Buenos Aires y cuando lo pesaron encontramos que no nos alcanzaba la plata y enviamos sólo la mitad y al día siguiente la otra mitad.

Entonces ¿ese libro ejerció un sortilegio desde antes de publicarse?

Sí, es muy curioso pero es verdad; el libro contó con una gran solidaridad, con un interés mágico incluso antes de terminarlo. Mira, cuando pensé: “Ahora es cuando”, lo dejé todo, mis trabajos en Walter Thompson y en Stanton, donde era redactor publicitario; mis guiones de cine: “El gallo de oro” y “Tiempo de morir”,porque yo hacía un poco de todo; empeñé el coche —lo tuve un año empeñado en un banco por Tacubaya— pero no resultó un buen negocio porque tenía que pagar los intereses mensuales y ése era un problema, hasta que al fin me senté a escribir. Entonces no volví a salir; hubo una época como de tres meses en que no salí ni a la puerta del jardín de la casa. En la noche venían a vernos Álvaro Mutis y su mujer, María Luisa Elío y Jomí García Ascot, que vivían muy cerca; traían whisky, pollo y papas, y bebíamos y hablábamos del libro.

¿Les leías lo que habías escrito?

Nunca les leí nada porque yo no leo absolutamente nada de lo que estoy escribiendo; los borradores jamás los he dejado ni tocar, ni leer, ni los leo yo, pero sí hablaba mucho de lo que estaba haciendo y ellos, enloquecidos con lo que yo les contaba cada noche decían: “¡Esto va a ser sensacional!”. Y hubo un momento en que pensé: “¡Caramba, a lo mejor, todos estos gritos de Álvaro y estos entusiasmos de María Luisa me han hipnotizado y estoy trabajando en esto apasionadamente, sin darme cuenta que de pronto me he metido en una nube de fantasía acompañado por ellos y esto no sirve para nada ni le va a interesar a nadie!”. Entonces, yo que nunca me había presentado y todavía ahora me presento poco en público, no doy conferencias ni hago lecturas ni nada, me llamaron casualmente en esos días del opic —es algo como la sección cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y me preguntaron si quería dar una conferencia y dije que no pero que sí quería hacer una lectura de capítulos de una novela en preparación. Para ello, hice una cosa muy curiosa, una lista de gente muy disímil; las personas que conocí cuando hice las revistas Sucesos y La Familia, en las que jamás escribí una línea, las de Gustavo Alatriste que dirigí durante dos años, los obreros tipógrafos y linotipistas de un taller de imprenta en el cual también trabajé, secretarias, estudiantes y toda la gente que había conocido en el cine, en la publicidad, además de mis amigos intelectuales, personas de todos los niveles culturales y sociales y realmente configuré un público disímil. Seleccioné párrafos de distintos capítulos porque tenía un gran interés de saber si era buena la idea y no algo que Álvaro Mutis me había metido en la cabeza. Yo quería saber si valía la pena seguir escribiendo porque ya no veía nada; tenía la impresión de que no había en el mundo más que lo que escribía y quería poner los pies sobre la tierra. Me senté a leer en el escenario iluminado frente a “mi” público seleccionado, completamente a oscuras. Empecé a leer, no recuerdo bien qué capítulo, pero yo leía y leía y a partir de un momento se produjo tal silencio y era tal la tensión que me aterroricé. Interrumpí la lectura y traté de mirar algo en la oscuridad y después de unos segundos percibí los rostros de los que estaban en primera fila y al contrario, vi que tenían los ojos así [los abre muy grandes] y entonces seguí mi lectura muy tranquilo. Realmente la gente estaba como suspendida; no volaba ni una mosca. Cuando terminé y bajé del escenario, la primera persona que me abrazó fue Mercedes, con una cara, yo tengo la impresión desde que me casé que ése fue el único día en que me di cuenta que Mercedes me quería porque me miró ¡con una cara! Ella tenía por lo menos un año de estar llevando recursos a la casa para que yo pudiera escribir, y ese día la expresión en su rostro me dio la gran seguridad de que el libro iba por donde tenía que ir.

¿Álvaro Mutis y María Luisa Elío también podrían ser coautores de Cien años de soledad?

Sí, compraban mercados enteros, cocinábamos, bebíamos y yo les hablaba de lo que había escrito durante el día. Mercedes y yo no teníamos un centavo. ¡Te imaginas lo que es deberle cinco mil pesos al carnicero de la calle de La Loma! Oye, ¿tú conoces a Pera?

No, ¿quién es?

Esperanza, que trabaja donde Barbachano. Es la que ha sacado todos los guiones de cine que allí se hacían; era mecanógrafa de Carlos Fuentes. ¿Te acuerdas ahora de ella? El día que le di el primer capítulo para que me lo sacara en limpio la atropelló un camión y ella se fue por un lado y mi original por el otro. No lo supe sino hasta que me confesó: “Sabes, Gabito, el primer capítulo por poco y me lo aplastan”. En esa época yo no sacaba copias de lo que escribía; ahora tengo muchas copias de lo que hago.

¿Una en el Banco de Londres, otra en el de Nueva York, como lo hacen otros escritores famosos y muy bien cotizados?

¿Ves? ¿Ves, Elena? ¡Eres mala, no tienes remedio! Yo antes no hacía copias; corregía a mano y ella, que conocía bien mi letra, incluía todas mis correcciones. Cada cuatro, cinco días yo le llevaba una hoja más.

¿Escritas a mano?

No, a máquina pero con muchas correcciones a mano. Pero ella me entendía la letra. Yo escribo directamente a máquina con dos dedos, como buen periodista.

A Carlos Fuentes le dicen “el dedo integral” porque escribe con uno solo, que ya se le enchuecó.

Es que Carlos Fuentes no es periodista. Un sábado que ya iba bien avanzado el trabajo mecanográfico me llamó Pera y me dijo: “¿No me va usted a traer trabajo para este fin de semana?”. Y yo le respondí: “No, fíjese que no, Pera, porque el capítulo que tengo que entregarle todavía no está bien corregido y tengo que hacer algunas consultas”. Además, a mí me falla siempre la ortografía.